>【雅昌视频】朱青生:“年鉴展”最大的变化是更注重整体性的表达

视频信息

- 名称:【雅昌视频】朱青生:“年鉴展”最大的变化是更注重整体性的表达

-

开幕嘉宾合影

2019 年 6 月 25 日下午 3:30 “中国当代艺术年鉴展 2018”在北京民生现代美术馆开幕,此次展览由中国民生银行、北京民生现代美术馆、北京大学视觉与图像研究中心、吴作人国际美术基金会主办;总策划周旭君,策展人朱青生,执行策划人徐志君、王澍。

朱青生

朱青生,1957年生于镇江,现为《中国网》专栏作家、专家等。 北京大学教授,从事艺术、思想和科学研究。

这五年的情况,多媒体多并不是说我们选择的问题,而是五年的中国当代艺术的现象就出现了这个倾向——多媒体越来越多。

为什么会多呢?有两个原因:

一个原因就是今天到了一个新媒体时代,多媒体无非是动用了很多新媒体,这样我们艺术的门类和材料有了一些新的发展;

第二个是现在对当代艺术的概念发生了变化,大家越来越清晰地意识到,当代艺术不是为了作品,而是为了解决问题,所以要解决问题,能动用什么样的媒体就多动用什么样的媒体,这也是当代艺术不断成熟的标志。

展览现场

我们当代艺术一定有政治的当代性,一定跟当代的现实和问题发生关系,各种媒介起着不同的作用,因为我们今天很容易觉得如果是机械设置,他就会准确一点,及时一点。但是对于一个现象的观察,从来就不是一个简单反映问题,而是一个分析、深入、调查、显现和表达的问题,如果是这样的话有一些传统的媒体照样可以起作用,比如说简单地说就是我们最熟悉的绘画,绘画是一个很传统的方法,特别是写实绘画,我们有时候说学院绘画,今天他在对社会的观察和问题的揭示上,有时候起的作用照样是非常的深入、非常得有效。所以呢,跟现实之间的关系并不是多媒体发生变化的主要原因。

第二,反过来说,多媒体显现出艺术的时候,实际上带来了新的挑战。因为我们还有当代艺术的艺术的当代性。艺术的当代性就是说艺术并不是为某一个事情服务的,既不为政治服务,也不为一些利益服务,这个时候我们怎么通过一个媒体保持艺术自身的解放的力量,所谓艺术自身的解放的力量就是说 我不能拿艺术只是作为工具和武器,我要把艺术变成人可以在其中获得自由的表达、独立的表达的一个机会。他就一定要有一种自我的解脱和解放因素在里面。这个时候怎么动用新的媒体来做,实际上是一个全新的挑战,某种程度上新媒体,一般说新媒体的艺术常常是对人的真实的存在状态的一个考验和一个实验,实验是否还能有自由,人与人之间是否还有差异性?这些问题就是所谓艺术的当代性,只有在艺术中间他才能做这个事。在别的事情中间就不大能专门地做这个事,或者不大能突出地做这个事情。

史金淞 《说吧,灰色》,影像装置,行为,尘埃、石膏、粉笔等,尺寸可变,2012-2018年

我们的年鉴展的问题不是我们设置出来的,我们年鉴一直秉持尽可能,尽可能让真实情况得到较为全面的记载,这样我们的年鉴它就成了一个档案。以后的话别人要研究这个时代,他可以通过很多的事实数据去研究事实问题,但是人的心理问题、思想问题,精神的微妙的变化,其实艺术档案是必不可少的,大家早就意识到这个问题了,所以我们实际上更大程度上做当代艺术的年鉴并不仅仅是为了艺术,是透过艺术为时代留一份档案。

展览现场

展览现场

因为年鉴展的背后是《中国现代艺术档案》,之所以叫“现代艺术”,因为它是1986年成立的,在80年代、90年代我们把当代艺术都叫现代艺术,2000年以后都叫当代艺术,我们的年鉴是2005年开编的,所以就叫中国当代艺术年鉴。今天也有人会认为当代艺术和现代艺术是两个不同的概念,都是有道理的。因为那就是说我们如果同时用两个他就有不同的概念。但是我刚才说的意思就是说,我们本来就是一个词,用两个不同的表述,我们实际上做档案已经做了30多年了,他也有了一个变化,总体的变化是这个档案的意识越来越做到了无我的境界,什么叫无我的境界呢?就是档案很容易会变成一种利益,会被变成一种霸权,会被变成一种控制别人的可能性,或者篡改和编造历史的一个机会。我们要尽量的防止这样的事情发生,因为我们是一个学术单位。我们希望留下来的档案谁用他都可以从中找到意义,而不是用被我们过滤过的意义,同时我们当然也注意自己不要带目的,因为最好的办法就是当时做还没有目的已经做出来了,后来做了年鉴展的过程中间就越来越想把这个情况整体的呈现出来,所以要说有什么变化?最大的变化就是这一次比过去的几届就更多的注重整体性的表达,你进了这个展览看到的不是一些作品,也不是一些作品的选集,他是什么呢?他是一个整体的现象的呈现,而里边有一些部分是被原作作为范例在里面作为表达,作为范例这样来做的一个展览,所以在展览中间看到的是一年的情况,而不是说看到了一些好的作品,当然作品是好的,但是好的作品是为了说明情况把它做出来的,这个大概就是我们这一次不断推进的变化,今年尤其明显的变化。

展览现场

三楼我们展出了一个很特别的地方,就是长征空间他们怎么来做展览,我们把这个事情看成了是一个作品,而他是和我们年鉴展所主持的中转站在一起,什么叫中转站?我们开了一个窗口,把还正在进行的实验和在展览期间要进行的讨论会都放在中转站里边,然后让大家在这个里边能够会合、讨论甚至来实验,还有一些实验室就进来了,他就会把这儿的实验题目带回去做,带到他实验室做,做完了就拿来一起看。这个展览就是在生长,这两件事情,要说它有关系吗?他也不是完全有关系,但是他性质上他有一种特点,就是把一种关于展览的行为和开放性做了展览,他就在三楼的一边。

长征计划/中转站

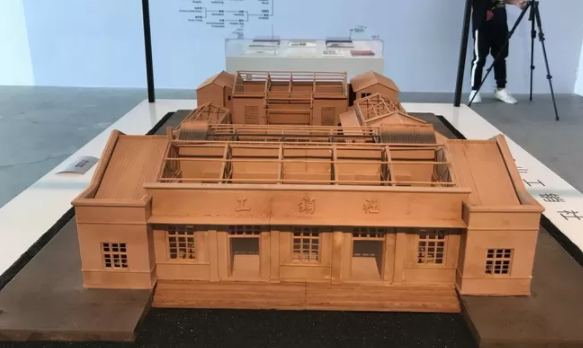

“长征档案:工作中的再展示”,2018年

在三楼的另外一边,就是今天大家比较关注的干预问题,就是怎么用当代艺术来干预农村的生活,干预有很多种,有些干预是扶贫,有些干预是建设一个城市的家园、乡村的家园,让大家可以去旅游,有一些干预他是建设一个“乡绅制度”,打引号的“乡绅”,现在没有乡绅,等于是乡村如何自治这个问题,他也是一个问题的意识,我们也有这方面的。有些我们把它用原作来展览了,比如说像武小川的作品,还有碧山计划他都原作到场了,但是更多的我们都有很多的资料和档案来展览,因为有一些乡村的调查或者是乡村的干预是以不干预,让他自我生长作为一种目标的,我们在这一点上也让他得到一个对比的呈现,这样酒吧我们当代艺术和乡村干预之间的多样性都表达出来了,但是他说起来他也是属于一个问题意识。

左靖 《碧山工销社》

展览现场

们的团队支撑有两点:第一点是一个核心团队,等于有一些专职的工作人员;有一些工作人员已经工作了很多年,他每天都在做这个事情,这是我们团队的一部分。

团队的第二部分这是北京大学的特点,我们有一个学生的组织叫做现代艺术学会,我们也有学生编辑在我们这儿实习,还有一些志愿者,还有一些选课的学生,这个群体变化很大。但是他们很有活力,人数很多,这样我们就变成了核心是非常稳定的,而流动性也增加了我们的活力,总体上来说,大家的工作还是有条不紊地在进行。所谓有条不紊就是我们的工作是在北京大学的一个小楼里,在燕南园,燕南园是一个很有名的地方,那个地方是一个很漂亮的,很安静的地方,北京大学一直主张兼容并包,所以北京大学有非常传统的考古、艺术史的专业,也有非常开放的研究现代问题和当代问题的专业。所以北大支持这个研究就会有一个专门的地方,这个地方应该说是每天都在收集着中国当代艺术的档案,所谓每天的概念他有两个体现:第一个体现是每天都有人坐在那儿,他做,有一部分人是外勤,就是到各个地方去拍照,所以我和你们雅昌的联系其实很大程度上在这一点上也有联系,我们到不了的地方,我们经常跟你们的记者合作,我们是partner,就是你们帮我们收集到材料,我们把我们的要求和需要告诉你们,等于你们就一次把两件事情都做了,我们作为一个报答,我们也帮你们做学术梳理工作。这就是外勤的团队,不是每天都去拍,因为不是每天都有事,但是理论上他每天都可以出勤。

展览现场

第二个就是我们坐在那个地方,坐在那个地方内勤人员,比如说有一个专职的人,他是收集网络上的文献的,所有的文献,我们每年收集到1万种文献,中间挑选出3000种给一个阅读团队去阅读,阅读了以后他都要做主题词、关键词和内容提要,他就把一年的评论情况、理论情况和现象、报道都整理出来,这样他日积月累,他就有了一个档案,然后我们在年鉴中间有一个日志,就是每天一页,我们的年鉴一共365页或者 366页,每天都有一页,所以你打开这一天发生什么事情特都有记录,这个记录的过程方面是我们记录的,另外一方面是有一个编辑团队,他不停地核对,他发现有问题他会找本人去问或者找那个单位去问, 但是我们来做艺术家选择的时候并不是收集材料就行了,我们要对他进行分析过以后,进行数据统计。数据统计是一个比较有意思的方法,我们是和北京大学的中国社会调查中心合作的,我们的谢宇教授就是我们的兼职的研究员。他指导一个团队,就是把我们收集到的数据按照数据统计的方法进行量化,并且算出回归方程,然后再来把它对所有的数据进行检验,来对它进行一种排序。但是这种排序也会遇到一个问题,因为艺术这个东西很特别,有时候特别出色的艺术他就不一定大家都知道或者不一定大家都喜欢,遇到这种情况我们有一个纠正机制,就是我们的编辑委员会,大概有十几个人,还有一个学术委员会,他大概也有10个人左右,他们每个人都有一个特权,就是可以按照我统计的方法在所有他了解的这一年的情况中间选择一个人,因为太多了以后他就把这个统计的结果,把它扰乱了,他就是说我们一般等于统计处100个人中间,又有二三十个补充的机制,他就符合了艺术中间的,就是他有时候是一个心灵的感应,有时候是一个慧眼独具的选择,就把这个部分也补充进去。我们都说的很清楚,因为他是具名推荐,这个人是他推荐的,而这些委员和学术委员都是有他的权威的,权威的来源学术委员也是来自于统计,就是说他在一年中间发表的论文的质量和数量的统计结果,他排在前面,所以他才会被委托去推介,这样他就构成了一种结构关系,使得我们的最后,比如说今年调查100多个艺术家,那么为什么选他,他就有一定的根据,我想这个根据的话,有时候也不一定就有什么好处,但是你想想看,我们今天都有什么大学排名这些问题,那么排名也是对人的鼓励,因为只要你做的光明磊落,只要你做的公平和公正,大家还是愿意更努力地来看待整体的情况。因为我们觉得当代艺术你让一个单独的人说那么多的当代艺术的展览和人物,你知道我们有3000多个展览,一万多个人在2018年作为当代艺术的现象出现,你说一个再能干的人,个人都做不到,我们有一个机构,有一个团队,有一个机制,有一个统计的方法,还有就是纠正机制,那么就会使得工作做得相对来说稍微可信一点,至少是这样。

史金淞 《说吧,灰色》,影像装置,行为,尘埃、石膏、粉笔等,尺寸可变,2012-2018年

我们本来是有120多个艺术家,他们理论上都是被选择的展览的,因为他们的材料都在展览中间看得到,但是我们因为展厅有限,我们只能够展出30件左右的作品,因为当代艺术一个作品占的位置就很大,所以我们的量只能够容纳这么多,所以我们就选择部分的艺术家的原作参展,当然原作参展,完全不意味着说这些人就比其他100多人就要好,不是这个原因。他有很多的原因,其中有一个原因就是你的东西要能运得来,放得下,有一些作品他根本就没法再展,那么我们都会在年鉴中间有所记录,在文献的部分有所呈现,大概是这个样子。所以这一点,我们非常强调,就是说原作参展只是我们一年中间最出色的艺术现象的代表中间的可展出的作品,但是他们这100多人,我们基本上认为他是被选择以后统计以后,能够代表一年的当代艺术的情况的。

- 上传日期:2019年06月28日